Wichtige Marksteine

Reformierte im Spiegel der Zeit

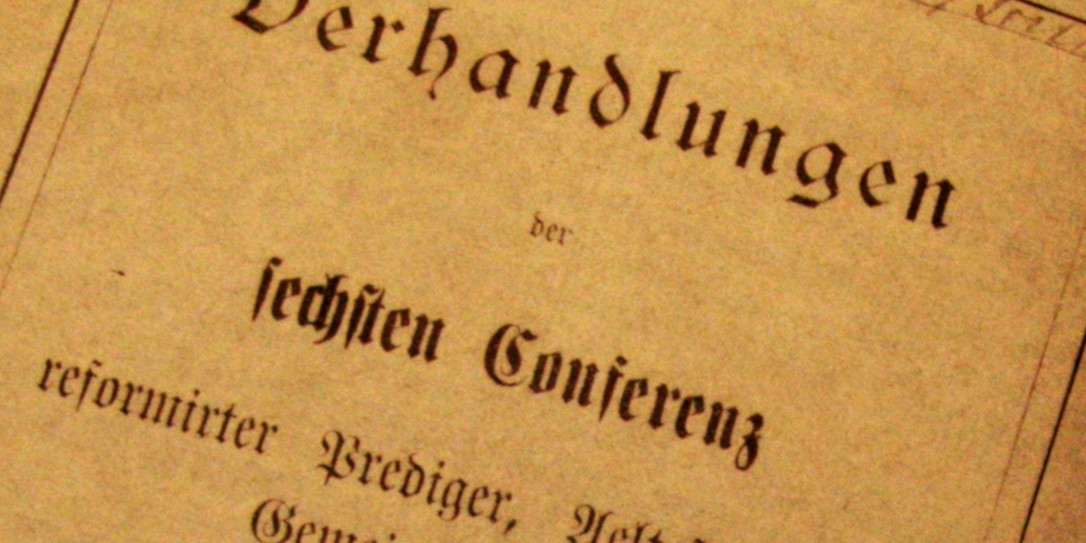

Geschichte des Reformierten Bunds

Geschichte der Gemeinden

Geschichte der Regionen

Geschichte der Kirchen

Biografien A bis Z

(1528–1572)

Jeanne d´Albret (1528–1572) war die bedeutendste Frau in der Geschichte der Hugenotten im 16. Jahrhundert. Besonders in ihrem Witwenstand, in den letzten zehn Jahren ihres Lebens, baute sie eine reformierte Kirche in Béarn auf und war das politische Oberhaupt der Hugenotten im dritten Religionskrieg (1568–1570). Nach 1570 versuchte sie, die Reformierten zu schützen und ihnen einen gesicherten Platz in der Gesellschaft zu verschaffen. Sie handelte für die Hugenotten den Friedensschluss von St. Germain 1570 aus, und durch die Heirat ihres Sohnes Heinrich (später Heinrich IV. von Frankreich) mit Margarete von Valois, Schwester des Königs Karl IX. von Frankreich, strebte sie eine enge Verbindung von Hugenotten und Katholiken an.

Keine andere Frau hatte eine solche Machtposition unter den Hugenotten in Frankreich inne. Sie war respektiert und gefürchtet in Rom und Madrid, alliiert mit Elizabeth von England und befreundet mit Katharina von Medici – keine unkomplizierte Freundschaft zwischen zwei starke Frauen.

Sie sorgte dafür, dass ihre Kinder – Heinrich und Katharina – im reformierten Glauben erzogen wurden. Jahrelang kämpfte Heinrich als Anführer der Hugenotten und von einer Machtbasis in Südfrankreich aus um die französische Krone, bis er 1589 König von Frankreich wurde und schließlich 1593 zum katholischen Glauben übertrat, um das Land zu befrieden.

Jeanne d´Albret war nicht nur Mutter ihres berühmten Sohnes, sie war auch selbst eine machtvolle Frau in Frankreich, da ihre Position als Anführerin der Hugenotten ihr einen Einfluss weit über die Grenzen ihres kleinen Königreiches zusicherte.

Jugend und Ehe (1528-1555)

Jeanne d´Albret wurde am 7. November 1528 auf dem Schloss Blois von Margarete und Heinrich II. von Navarra geboren. Ihre Mutter wusste angeblich, dass sie eine Tochter gebären würde, ihr sehnlichster Wunsch war freilich nach einem Sohn. Jeanne blieb das einzige Kind aus dieser Ehe, Margarete von Navarra gebar zwar kurz danach einen Sohn, der als Kleinkind starb, und alle übrigen Hoffnungen auf Schwangerschaften zerschlugen sich.

Die kleine Prinzessin konnte von ihrem Vater das Königreich Navarra erben, weil dort das salische Gesetz, das in Frankreich weibliche Thronerben verbot, nicht gültig war. Außerdem war das vicomté Béarn selbständig. Deswegen waren die zwei Großmächte Spanien und Frankreich zutiefst an diesen Grenzregionen interessiert. Frankreich wollte seine Südgrenze verteidigen, und Spanien beide Seiten der Pyrenäen besitzen, um in Frankreich einfallen zu können. Zudem war die väterliche Familie von Albret Großgrundbesitzer in Südwestfrankreich und damit Vasall des französischen Königs. Das frühere Aquitanien hatte mehrere hundert Jahre der englischen Krone gehört und war spät von England aufgegeben worden. Im 16. Jahrhundert wurde das Gebiet meistens als Guyenne bezeichnet.

In ihren jungen Jahren wuchs Jeanne in der Normandie auf. Ihre Mutter, Margarete von Navarra, hatte die Aufgabe, die königlichen Kinder ihres Bruders, Franz I., zu erziehen. Sie gab Jeanne in die Obhut ihrer Freundin Aymée de Lafayette, Vogtin von Caen. Man behauptet, sie sei die Vorlage für die Figur Longarine in Heptameron (vgl. Nielsen). Nach meiner Auffassung sind die Erzähler/innen im Heptameron, die sogenannten devisants, eher Typen als historische Persönlichkeiten, die Figur der Longarine ist allerdings eine sehr sympathische Frau mit Humor und Pfiff. Wenn Aymée de Lafayette die Vorlage zu Longarine abgegeben haben soll, deutet alles darauf hin, dass Margarete sie sehr schätzte und meinte, ihre Tochter sei bei ihr gut aufgehoben.

Jeanne wuchs in einem landadligen Milieu auf, umgeben von Wald, Wiesen und Tieren, mit den Mitgliedern der Familie von Aymée de Lafayette als Bezugspersonen, bis sie zehn Jahre alt war. Ihre Mutter sah sie selten, aber jedes Mal, wenn sie krank war, war Margarete sofort zur Stelle. 1538 ließ Franz I. sie nach Plessis-lez-Tours bei der Loire übersiedeln, da sie jetzt ein Alter erreicht hatte, wo sie auf dem Heiratsmarkt von Interesse war. Der König konnte über seine Verwandte entscheiden und Ehen arrangieren, wie es ihm passte.

1540 war es für Jeanne so weit. Herzog Wilhelm der Reiche von Kleve-Jülich-Berg hatte 1538 das Herzogtum Geldern geerbt. Sein Erbanspruch wurde von Kaiser Karl V. angefochten und auf dem Reichstag zu Regensburg wurde dem Kaiser Geldern zugeteilt. 1539 folgte Wilhelm seinem Vater auf dem Thron nach, und um sich vor den Ansprüchen des Kaisers zu schützen, arrangierte er eine Ehe mit Heinrich VIII. von England für seine Schwester Anna, und selbst verbündete er sich mit Franz I. Als Unterpfand für dieses Bündnis sollte er Jeanne d´Albret heiraten.

Was jetzt passierte, ist absolut ungewöhnlich: Jeanne weigerte sich. Die Zwölfjährige ließ ihrem Onkel wissen, dass sie den Herzog nicht heiraten möchte, und sie ließ zwei Schreiben aufsetzen, in welchen sie erklärte, dass sie gegen ihren Willen zu dieser Ehe gezwungen worden sei. Natürlich konnte sie sich nicht auf Dauer gegen den Willen des Königs auflehnen, aber bei der Hochzeitszeremonie am 14. Juni 1541 weigerte sie sich, zum Altar zu schreiten, stattdessen musste sie getragen werden. Ihr Jawort war nicht hörbar und wegen ihres Alters wurde die Ehe nicht vollzogen, der Herzog setzte nur symbolisch ein Bein in ihr Bett. Nach der Hochzeit kehrte er zurück nach Düsseldorf, während Jeanne vorläufig in Frankreich blieb.

1543 griff Kaiser Karl Kleve-Jülich-Berg an, der Herzog wurde geschlagen und musste Geldern Karl V. überlassen. Am Frieden von Venlo im September 1543 hob er das Bündnis mit Franz I. auf und verbündete sich stattdessen mit dem Kaiser. Damit war auch die französische Ehe hinfällig geworden, 1545 wurde sie vom Papst wegen Nichtvollzug annulliert, und der Herzog vermählte sich mit einer Nichte des Kaisers.

Nach kanonischem Recht durfte bei einer Eheschließung keine Zwang im Spiel sei. Die Eheleute mussten ihr Gelübde frei abgeben. Damals konnten junge Frauen aus adligen oder königlichen Familien sich ihre Ehepartner nicht selbst aussuchen, sondern wurden als politische Garanten vermählt, und die meisten fanden sich damit ab, weil das ihr Standesbild entsprach. Jeannes Ablehnung, so wie ihre Kenntnis des kanonischen Rechts, ist erklärungsbedürftig.

Eine mögliche Erklärung ist, dass ihre Eltern für sie eine Ehe mit dem Kronprinzen Philipp von Spanien anstrebten. Königin von Spanien war natürlich prestigeträchtiger als Herzogin von Kleve zu sein, aber vor allem erhoffte sich ihr Vater damit den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. 1512 hatten die Spanier Navarra, das Baskenland, bis zu den Pyrenäen erobert und den Albrets nur das winzige Gebiet auf der französischen Seite gelassen. Seitdem überlegten sich die Könige von Navarra, wie sie zu ihrem ganzen Erbe kommen konnten, und eine Ehe zwischen dem Infanten von Spanien und der zukünftigen Königin von Navarra würde genau dies herbeiführen.

Jeanne war möglicherweise auch beeinflusst von einer Erklärung der Ständeversammlung von Béarn, die eine auswärtige Ehe für ihre Kronprinzessin ablehnte.

Sah Jeanne d´Albret ihre Zukunft gefährdet durch eine Ehe mit dem Herzog von Kleve? Oder tat sie, was ihre Eltern wünschten, statt des Königs Willen zu erfüllen? Stammten ihre Kenntnisse des kanonischen Rechts von denen? Margareta von Navarra schrieb ihrem Bruder, sie habe keine Ahnung, was in das Mädchen gefahren sei, aber stimmt das? Hat sie Jeanne mit ihrer Ablehnung der Ehe geholfen aus Liebe (Cholakian & Cholakian), oder aus Ehrgeiz? Es besteht kein Zweifel, dass königliche Kinder damals frühreif waren und in jungen Jahren schon an ihre späteren Aufgaben geführt wurden, trotzdem ist die Zähigkeit und Sturheit des Mädchens erstaunlich.

1547 starb Franz I. und als Jeanne zwanzig Jahre alt war, bot der Nachfolger, Heinrich II. von Frankreich, ihr gleich zwei Heiratskandidaten an: den Herzog Franz von Aumale (der spätere erzkatholische Herzog Franz von Guise) und Anton von Bourbon, Herzog von Vendôme. Der letztere war Erbprinz und vielleicht deshalb für Jeanne die bessere Partie, obwohl er relativ arm war. Er war hochgewachsen – was für einen Bourbon eher selten war – und charmant, wie alle Männer in seiner Familie scheint er ein unverbesserlicher Schürzenjäger gewesen zu sein. Heinrich IV. von Frankreich, der vert galant, hatte seine ausgelebte Sexualität nicht von Fremden, ebenso wenig wie sein militärisches Können und seinen Mut.

Jeanne und Anton von Bourbon heirateten 1548 und sie war überglücklich. Heinrich II. schrieb in einem Brief, dass er selten eine Braut erlebt habe, die immer nur lachte. Diese Ehe war aus Liebe geschlossen, und Anton von Bourbon nahm seine Frau mit, als er in den Krieg zog. Der Kriegsschauplatz war Flandern, und da der Herzog Güter in Nordfrankreich besaß, zog Jeanne in den ersten Jahren ihrer Ehe von Schloss zu Schloss, immer in der Hoffnung, dass sie und Anton von Bourbon sich treffen könnten.

1551 gebar sie ihren ersten Sohn und gab ihn an Aymée de Lafayette, die sie selbst erzogen hatte. Ob nun Frau de Lafayette alt oder übervorsichtig geworden war, der kleine Herzog von Beaumont starb als Kleinkind, angeblich weil er von Wärme erstickt worden sei.

Bald wurde Jeanne wieder schwanger, und während ihr ältester Sohn in Nordfrankreich geboren war, sollte das zweite Kind in Béarn zu Welt kommen. Sie unternahm die lange Reise nach Süden und kam gerade rechtzeitig in Pau an, 14 Tage bevor sie von ihrem zweiten Sohn, Heinrich, auf dem Schloss in Pau entbunden wurde. Es wurde entschieden, dass dieser Junge in Pau bleiben sollte. Der Großvater, Heinrich d´Albret, wollte wahrscheinlich mit diesem kleinen Prinzen die Erbfolge in Béarn und Navarra sichern. Die Legenden von der rauen Erziehung Heinrichs seitens des Großvaters können jedoch nicht wahr sein, allein weil das Kind die ersten Jahre von Ammen betreut wurde, und der Großvater starb, als es zwei Jahre alt war. Es scheint in Béarn Sitte gewesen zu sein, die Lippen des Täuflings mit Rotwein und Knoblauch einzureiben, eine Taufe à la Gascogne, aber die Mär, dass Heinrich barfuß unter den Hirten in den Bergen aufgewachsen sein soll, ist reine Legende. Der spätere Hauslehrer Heinrichs, Palma Cayet, schrieb, als Heinrich schon König von Frankreich war, seine Biographie, und daher stammt der Bericht vom Opa und von seiner rauen Erziehung. Dieser Kindheitsbericht ist eher Propaganda des Königs, wie er gerne gesehen werden möchte.

Tatsächlich kam Heinrich in die Obhut der Familie de Miossens, die auf dem Schloss Coarraze wohnte. Die Frau, Suzanne de Bourbon-Miossens, war eine Cousine von Jeanne. Heinrich wurde demnach genau wie seine Mutter als Landadliger erzogen, und er wuchs in einer Familie mit anderen Söhnen auf, die als Erwachsene seine Gefolgsleute werden sollten. Als seine Mutter den Thron erbte, wurde er schon als Kleinkind als Kronprinz behandelt.

Die zwei Jahre zwischen Heinrichs Geburt 1553 und ihre Thronbesteigung 1555 verbrachte Jeanne wiederum in Nordfrankreich in der Nähe ihres Gatten. In dieser Zeit gebar sie einen dritten Jungen, der jedoch nicht lange lebte. Es muss hinzugefügt werden, dass Anton von Bourbon 1554 einen außerehelichen Sohn, Karl von Bourbon, mit einer Hofdame bekam. Jeanne hatte bereits mehrere Onkel, die illegitim waren, und sie scheint den kleinen Karl in ihrer Familie aufgenommen zu haben. Er wurde später Erzbischof von Rouen.

Erst als der Vater gestorben war, zog sie als Königin nach Pau und obwohl sie die Erbin war, ließ sich ihr Mann als König huldigen, was die Ständeversammlung eigentlich gar nicht wollte, dennoch ordneten sie sich dem Willen Jeannes unter.

Königin an der Seite von Anton von Bourbon (1555–1560)

Ihr Vater hatte Jeanne ein blühendes Land hinterlassen. Er hatte Industrien nach Béarn geholt, das Steuersystem effektiv gestaltet und für den religiösen Frieden gesorgt. Große Einkünfte entstanden auch durch seine Posten als Gouverneur und Admiral der französischen Krone in Guyenne. Anton von Bourbon bekam diese Posten nach seinem verstorbenen Schwiegervater, und später hat sein Sohn, Heinrich von Navarra, sie übernommen. Jeanne und Antoine standen als die größten Grundbesitzer Südwestfrankreichs finanziell sehr gut da.

1555 find Calvin seine missionarische Tätigkeit in Frankreich an. Reformierte gab es in Südwestfrankreich zu diesem Zeitpunkt längst, weil Margareta von Navarra sie mit Predigern unterstützt hatte und Gérard Roussel, einen Reformkatholiken, als Bischof in Orthez, eingesetzt hatte. Dieser Roussel war einmal Weggefährte Calvins gewesen, und dieser warf ihm vor, nicht konsequent genug zu sein, als er die Stelle als katholischer Bischof trotz seiner reformatorischen Sympathien annahm (CStA I,1).

Als Königin hatte Jeanne bei ihrer Krönung versprechen müssen, die katholische Religion zu verteidigen. Am selben Tag, nachdem sie diesen feierlichen Eid abgelegt hatte, schrieb sie an einen Vasallen, dem vicomte von Gourdon, und erzählte ihm, sie wolle über die Förderung des reformierten Glaubens im kleinem Kreis heimlich beraten. Dieser Brief ist Teil eines Briefwechsels mit zwei vicomtes de Gourdon, Vater und Sohn, die die gesamte Regierungszeit Jeannes überdauerte. Die Briefsammlung wurde im vorigen Jahrhundert entdeckt und gibt viele neue Einsichten in die Vorhaben und die Beweggründe Jeannes. Da die entdeckten Briefe uns nur als teilweise fehlerhafte Kopien vorliegen, haben viele Forscher die Briefe als Fälschungen abgetan (Text und Diskussion bei Bryson).

Der erste Brief vom August 1555 teilt uns mit, dass Jeanne schon zu diesem Zeitpunkt reformierte Sympathien deutlich aussprach. Sie schrieb dem vicomte, dass ihre Mutter sich zwischen den zwei Religionen nicht habe entscheiden können, und dass sie selbst aus Furcht vor ihrem Vater bislang nicht gewagt habe, sich offen zum Protestantismus zu bekennen. Das Edikt von Chateaubriant von 1551 verbot eindeutig jede „Ketzerei“ und deshalb schlug sie vor, die Reformierten sollten sich heimlich auf dem Schloss Odos treffen.

Es gibt sonst keine Quellen, die belegen könnten, dass Jeanne mit dem reformierten Glauben in Berührung kam. Es gab in ganz Frankreich zu der Zeit kleine zerstreute Gemeinden, sowie Prediger und Kolporteure, die reformatorische Bücher schmuggelten. Die wiederholten Verbote des Königs konnten das nicht unterbinden, sie führten nur dazu, dass Protestanten, wie Jeanne, sich heimlich treffen mussten.

In den Jahren nach 1555 verbreitete sich der reformierte Glaube mehr und mehr im Hochadel. Auch Anton von Bourbon wurde davon ergriffen, brachte reformierte Prediger nach Béarn und als er und Jeanne 1558 mit Heinrich nach Paris zogen, nahm er an großen psalmensingenden Demonstrationen außerhalb der Stadtmauern von Paris teil. Calvin war darüber hoch erfreut, denn er setzte in seiner Missionsarbeit gerne auf hochrangige Persönlichkeiten. Jeanne dagegen verhielt sich während dieser Zeit bedeckt.

In Paris kam sie mit ihrem vierten Kind, einer Tochter namens Katharina, nieder. Das kleine Mädchen war das einzige Kind, das bei Jeanne aufwachsen durfte, obwohl sie (natürlich) Erzieherinnen und Gouvernanten hatte.

Anton von Bourbon fiel nicht nur mit protestantischen Sympathien auf, sondern wie sein Schwiegervater versuchte er, den spanischen Teil von Navarra zurückzugewinnen. Heinrich d´Albret hatte seinen Besitz gut und gewinnbringend regiert, während Anton von Bourbon seiner Frau die Regierungsgeschäfte überließ, und selbst nur versuchte, ein größeres Königsreich für sich zu gewinnen. So konnte der spanische König Philipp ihm einen Tausch, erst mit dem Herzogtum Milano und später mit Sardinien, anbieten. Damit hätte Spanien den Sprung über die Pyrenäen geschafft und Südfrankreich bedrohen können. Wir würden solches Taktieren mit dem Feind Hochverrat nennen, damals räumte man freilich Adligen große Freiheiten ein, sich einen Herren auszusuchen, aber Anton von Bourbon wurde auch von den Zeitgenossen als unzuverlässig und unverantwortlich angesehen, und nicht zuletzt war er so politisch ungeschickt, dass es an Dummheit grenzte (Sutherland 1984).

Im Sommer 1559 starb Heinrich II. von Frankreich unerwartet. Sein Sohn Franz II. folgte ihm als nur fünfzehnjähriger Knabe auf dem Thron. In dieser Situation war die traditionelle Lösung, dass der erste erwachsene Erbprinz, Anton von Bourbon, ihn unterstützen sollte, und Calvin ermahnte ihn eindringlich, dieses Amt zu übernehmen und dabei den Hugenotten zu helfen. Anton von Bourbon verspielte diese Chance und überließ die Regierungsgeschäfte der Familie von Guise, besonders dem Herzog von Guise und dem Kardinal von Lorraine, die beide die antiketzerische Politik des verstorbenen Königs weiterführen wollten. Nach dem Tod Heinrichs II. bekannten sich mehrere hochrangige Adlige offen zum Protestantismus und es gab im März 1560 sogar einen hugenottischen Komplott, den König zu entführen und von seinen „schlechten Ratgebern“ zu trennen. Anton von Bourbon und sein jüngerer Bruder, der Prinz von Condé, beide notorische Reformierte, wurden wegen diesem Angriff auf den König angeklagt. Anton von Bourbon versprach Besserung, während sein Bruder, der Prinz Ludwig von Condé zum Tode verurteilt wurde. Nur der plötzliche Tod des jungen Königs rettete ihn vor der Hinrichtung. Da der neue König, Karl IX., ein zehnjähriges Kind war, brauchte Frankreich einen Regenten, nämlich den ranghöchsten Erbprinz Anton von Bourbon. Wiederum ergriff dieser nicht die Chance. Katharina von Medici ließ sich stattdessen als Regentin einsetzen und Anton von Bourbon wurde zum Generalstatthalter ernannt. Die Hugenotten mit Calvin an der Spitze waren zutiefst enttäuscht. In diesen Jahren hatte der reformierte Glaube großen Zulauf, es wurde von mehreren Tausend Gottesdienstbesuchern überall in Frankreich berichtet, von Abendmahlgottesdiensten, die zwei Tage dauerten und von Bekehrungen am Hof und im Hochadel.

1560 verließ Jeanne Paris, um zurück nach Pau zu fahren. Theodorus Beza, der engste Mitarbeiter Calvins, besuchte sie dort, und es entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit, die bis Jeannes Tod dauerte. Beza versorgte sie mit Predigern und Beratern für ihr Land. Im Dezember 1560 unternahm Jeanne den entscheidenden Schritt und bekehrte sich öffentlich zum reformierten Glauben. Während ihr Gatte nicht in der Lage war, sich an die Spitze der Hugenotten zu setzen, wurde sie jetzt die leitende Hugenottin in Frankreich.

Reformierte Königin (1560–1568)

Jeanne d´Albret war zweifelsohne eine tief religiöse Frau. Lange Zeit hatte sie äußerste Diskretion walten lassen, zwar mit ihrem Gatten reformierte Prediger gehört, aber sich niemals offen zum reformierten Glauben bekannt. Erst nachdem Anton von Bourbon sich mit dem Posten als lieutenant générale abgefunden hatte, kam sie aus der Deckung.

Es war eine Zeit, wo alle große Hoffnungen bzw. Ängste für den Protestantismus in Frankreich hegten. Drei wichtige Katholiken – der Herzog von Guise, der Konstabel von Montmorency und der Marschall St. André – schlossen sich zusammen, um Frankreich gegen die Reformierten zu schützen. Sie planten den Sturz von Anton von Bourbon und einen Angriff auf Genf mit der Hilfe des Herzogs von Savoyen, zu dessen Besitz Genf bis 1534 gehört hatte. Dieses Triumvirat war der erste Vorbote der katholischen Liga, die später Heinrich IV. hartnäckig bekämpfte (Sutherland 1973).

1560 war noch zu erwarten, dass der Protestantismus nach Frankreich gekommen war, um zu bleiben. Jeanne war sich sehr bewusst, welche Gefahren ihr von Spanien, vom Papst und von der mächtigen Familie von Guise drohten. Sie hatte noch die Hoffnung, dass der junge König Karl IX., Katharina von Medici und ihr Kanzler, der tolerante Michel de l´Hôpital, die Reformierten unterstützen würden, zumal die Königinmutter sich selbst von denen von Guise bedrängt fühlte.

Diese letzte Hoffnung erwies sich als trügerisch, aber niemals wich Jeanne später vom einmal eingeschlagenen Kurs ab. Sie konnte weder geldwerte Vorteile noch politisches Kapital aus ihren Glauben schlagen, dafür hielt sie konsequent an ihrer Überzeugung fest.

In Béarn machte sie erste vorsichtige Schritte, um das Land zu reformieren. Es gab schon Reformierte dort, und Prediger hatten angefangen, den neuen Glauben zu verbreiten, Jeanne aber träumte von einem reformierten Land, und fing langsam und vorsichtig an, diesen Traum zu verwirklichen.

Der erste Schritt war, den reformierten Glauben dem Katholizismus rechtlich gleich zu stellen. Die Kirchen wurden für beide Religionen geöffnet (das sogenannte simultaneum) und aus den Kirchen in Lescar und Pau wurden Bilder und Statuen entfernt, allerdings nicht in Form eines Bildersturms, sondern von den Behörden. Jeanne beschlagnahmte das kirchliche Vermögen nicht für sich selbst, sondern investierte es in Sozialfürsorge und Bildung.

Es ist klar, dass sie den reformierten Glauben einführen wollte, aber zu keinem Zeitpunkt vefolgte sie Andersgläubige, geschweige denn verbrannte sie. Immer setzte sie auf Überredung.

Im August 1561 begab sie sich wieder zum Hof. Überall wurde sie stürmisch von Hugenotten begrüßt, als ob sie „der Messias sei“, bemerkte verärgert der spanische Gesandte. Katharina von Medici hatte zu einem Religionsgespräch eingeladen. Dieses Gespräch fand in Poissy außerhalb Paris statt. Seitens der Krone war gewiss an eine Versöhnung oder gar einen Ausgleich zwischen den Religionen gedacht, die reformierten Teilnehmer mit Beza an der Spitze mochten jedoch keine Kompromisse eingehen. Beza wurde unterstützt von Calvin in Genf, der selbst zu krank war, um mitzukommen. Calvin war mit den Auftritten und Reden Bezas zufrieden, während z.B. der Admiral Coligny Beza als reichlich provokant wahrnahm.

Im Herbst 1562 blieb Jeanne mit ihren Kindern beim Hofe. Katharina von Medici suchte auch nach den Religionsgesprächen eine Übereinkunft mit den Protestanten, was in dem Edikt vom 17. Januar 1562 – auch Edikt von St. Germain genannt – gipfelte. Dieses Edikt, an dem der Kanzler Michel de l´Hôpital und Beza beteiligt waren, erlaubte es den Hugenotten, außerhalb der Städte Gottesdienste zu halten. Es war das günstigste Edikt, das sie jemals erlangen sollten, das Edikt von Nantes 1598 war ihm sehr ähnlich, aber nicht ganz so großzügig. Der Unterschied war, dass Heinrich IV. dafür sorgte, dass das Edikt von Nantes durchgeführt wurde, während alle frühere Edikte, so wohlgemeint sie auf dem Papier auch waren, von katholischen Behörden unterlaufen wurden, und der König zu schwach war, um für ihre Durchführung zu sorgen.

Im März 1562 massakrierte der Herzog von Guise eine reformierte Gemeinde, die innerhalb des Städtchens Wassy Gottesdienst feierte. Damit war die Versöhnungspolitik Katharinas von Medici gescheitert. Die Hugenotten unter dem Prinzen von Condé griffen zu den Waffen und Anton von Bourbon bat Jeanne den Hof zu verlassen. Er behielt seinen Sohn Heinrich bei sich, entließ aber dessen hugenottischen Hauslehrer. Jeanne beschwor ihren Sohn, nicht zur Messe zu gehen, und der junge Prinz hielt sich wohl auch ein paar Wochen daran, musste sich aber schließlich fügen. Nach ihrem Fortgang vom Hofe trat Jeanne eine monatelange abenteuerliche Reise durch Frankreich an, so gefährlich, dass die ersten Briefen von der Hand Heinrichs seine Ängste um seine Mutter bezeugen. Ihre kleine Tochter Katharina durfte sie behalten.

Im ersten Religionskrieg führte Anton von Bourbon die königlichen katholischen Truppen gegen die Hugenotten. Bei der Belagerung von Rouen wurde er verwundet und starb am 17. November. Der junge Heinrich blieb am Hofe in der Obhut Katharinas von Medici, die allerdings Jeanne gestattete, ihm wieder reformierte Hauslehrer zu geben. Sie sollte ihn erst 1564 wiedersehen.

Die Kirche in Béarn und Navarra

Ihre große Aufgabe sah Jeanne darin, die Reformation in Béarn durchzuführen.

Calvin stellte ihr Jean Raymond Merlin zur Seite, den früheren Professor für Hebräisch in Lausanne, wo er Kollege von Beza, dem Professor für Griechisch, und von Pierre Viret, dem Rektor der Akademie, gewesen war. Pierre Viret arbeitete nach seiner Zeit in Lausanne und Genf vor allem in Frankreich, besonders in den Kirchen von Lyons und Nîmes. Später sollte er für Jeanne d´Albret ihre Akademie in Orthez aufbauen. Merlin war übrigens mit einer Tochter von Marie Dentière verheiratet, derjenigen, die vor Jahren Jeanne eine selbstgeschriebene hebräische Grammatik zugesandt hatte (vgl. Graesslé13f.; Nielsen).

Merlin ging voll Eifer an die Aufgabe, eine reformierte Kirche in Béarn aufzubauen. Es gab viele Reformierte in Südfrankreich, aber meistens unter städtischen Eliten und Handwerkern. Die Reformierten waren meistens des Lesens fähig, vor allem des Lesen französischer Texte. In Südwestfrankreich sprach die Bevölkerung die langue d´oc, die alte oczitanische Sprache, in irgendeiner Form. Die Gascogne hatte ihre Sprache, in der ein Neues Testament und fünfzig Psalmen übersetzt wurden, und Béarn hatte béarnais sogar als Amtssprache. Hinzu kam, dass die Bevölkerung in Navarra Baskisch sprach. Wenn Merlin das ganze Land reformieren sollte, musste er diese Sprachbarrieren überwinden, denn die Landbevölkerung musste erreicht und für die Reformation gewonnen werden.

Jeanne d´Albret beauftragte eine Übersetzung des Neuen Testaments ins Baskische, und eine Übertragung der Psalmen, der Zehn Gebote, der Liturgie und des Katechismus Calvins in die Sprache Béarns. Der Anwalt, später Pastor, Arnaud de la Salette, stellte 1571 diese Übersetzung fertig, und obwohl sie erst 1583 gedruckt wurde, darf man annehmen, dass in der Zwischenzeit Manuskriptkopien verwendet wurden. Pastoren, die die béarnesische oder die baskische Sprache beherrschten, wurde händeringend gesucht, und von den Anderen wurde ausdrücklich verlangt, dass sie es lernen sollten. Katecheten, die vermutlich Landeskinder waren, wurden in die Gemeinden geschickt.

Allmählich verbot Jeanne katholische Riten und Gebräuche, zuerst die Fronleichnamsprozessionen, danach Maibäume und Jahrmärkte. Dann wurde die Messe abgeschafft. Der Dom von Lescar und die Kirche St. Martin in Pau wurden leergeräumt, und die dort befindlichen Schätze verkauft.

Für Merlin konnte dies nicht schnell genug gehen. In seinen Briefen an Calvin klagte er seine Not: die Bevölkerung sei stur – diese Holzköpfe! - und die Königin zu langsam und vorsichtig (CO 20, Nr. 3988 & Nr. 4061). Merlin hatte übrigens auch früher in Montargis Probleme mit Renée de France gehabt, Herzogin von Ferrara, die in ihrem Gebiet so vorsichtig war wie Jeanne in Béarn (vgl. Lambin, 2). Jeanne bekam Klagen auf der jährlichen Ständeversammlung, wo die Katholiken über den Verlust alter Freiheiten und Rechte klagten. In den sechziger Jahren musste sie mehrmals Aufstände niederschlagen.

Der Nachfolger für Merlin war Pierre Viret, der enge Freund Calvins. Er war Pastor und Rektor für die Akademie in Lausanne – mit Beza und Merlin als Kollegen – gewesen. Wegen eines Streits mit dem Stadtrat in Bern, übersiedelten 1559 alle Professoren nach Genf, um dort in der neu errichteten Akademie zu unterrichten. Von Genf begab Viret sich nach Frankreich, wo er in Lyon als Pastor arbeitete, danach leitete er die Nationalsynode in Nîmes und schließlich folgte er dem Ruf nach Béarn. Seine wesentlichste Aufgabe war es, die Akademie in Orthez aufzubauen. Die Fächer Theologie, Hebräisch, Griechisch, Philosophie und Mathematik wurden dort unterrichtet, während es keine Anzeigen für Professuren in Jura und Medizin gibt.

Vor ihrer akademischen Laufbahn absolvierten die Jungen eine fünfjährigen Ausbildung in einer Lateinschule (collège), während die Grundschule sowohl Jungen wie Mädchen unterrichtete, die Mädchen allerdings getrennt mit weiblichen Lehrkräften. Damit wurde das kleine Béarn das erste Land Europas, welches kostenlosen Unterricht für Mädchen zusicherte, und zwar mit der interessanten Begründung, dass sie so im Stande waren, ihr Brot zu verdienen und sich der Gesellschaft nützlich zu machen („Pareil rolle sera aussy faict des filles qui sont en bas aage et qui n´ont nul moyen de vivre et de s´entretenir, par toutes les églises, afin que de mesmes deniers et en écolle séparée elles soient enseignées, nourries et tenues par des femmes sages et pudiques, par leur industrie pouvoir aprés se nourrir et entretenir et servir au public“. Art. 32 der Verfassung der Akademie von 1566, zitiert nach Desplat 2004). Desplat unterstreicht die säkulare Ausrichtung der Ausbildung. Allgemein wird behauptet, der Zweck des Unterrichts in protestantischen Ländern sei, die Bevölkerung des Lesens der Bibel und des Katechismus zu befähigen. Hier werden nur die Vorteile eines Schulunterrichts für die Gesellschaft betont.

Die Akademie wurde 1566 geöffnet. Die ersten protestantischen Akademiegründungen in Frankreich fanden in Nîmes (1562) und Montpellier statt. Vorrangiges Ziel war es, die Kirchen mit Pastoren zu versorgen, da die Akademie in Genf die steigende Nachfrage der Gemeinden kaum nachkommen konnte. Da Papst Pius V. die katholischen Universitäten angewiesen hatte, Protestanten die Abschlüsse zu verweigern (Maag 2002, 140), brauchten junge Hugenotten ihre eigenen Universitäten, die dann auch gegründet wurden, vor allem in Leiden und Heidelberg, aber auch in Frankreich und benachbarten Gebieten wie Béarn, Orange und Sedan, die alle zu diesem Zeitpunkt unabhängig waren.

Jeanne hatte sehr gute Gründe, langsam und überlegt vorzugehen. Der Kardinal von Armagnac ließ sie wissen, dass sie die Bevölkerung Béarns in Ruhe lassen sollte, ihre Untertanen wollten ihren Katholizismus nicht aufgeben. Jeanne antwortete, dass sie in Béarn nur Gott über sich habe, dort könne sie ihrem Gewissen folgen, und in ihrem Land werde niemand wegen seines Glaubens verfolgt. Das letzte war ihr ein Anliegen, denn 1571 schrieb sie an ihren Statthalter, den Baron d´Arros, dass in ihrem Land niemand zum Glauben je gezwungen worden war und es auch nicht werden sollte („...intention n´a point esté et n´est encores qu´ilz soyent contraints par force et violence de se reanger à ladite Religion“, d´Aas 2002, 452).

Als sie sich bei der Einführung der Reformation in ihren Ländern unnachgiebig zeigte, zitierte der Papst sie nach Rom zwecks eines Ketzerprozesses. Da sie dieser Einladung nicht folgte, exkommunizierte er sie. Der Bann war eine ernste Bedrohung, da jeder katholische Herrscher jetzt das Recht hatte, ihre Länder an sich zu reißen und sie abzusetzen, eine Chance, die Philipp II. von Spanien sich nicht entgehen lassen würde. Katharina von Medici verteidigte deshalb Jeanne, weil sie keine spanische Präsenz auf der französischen Seite der Pyrenäen dulden wollte. Außerdem war sie eine Verfechterin der gallikanischen Freiheit der französischen Kirche und meinte deshalb, der Papst solle sich nicht in die Angelegenheiten der Kirche einmischen.

Königin der Hugenotten

Nach dem ersten Religionskrieg (1562-63) ließ Katharina von Medici den jungen Karl IX. mündig erklären und führte ihn mit dem Hof auf eine große Frankreichreise, die mehrere Jahre dauerte. Der Zweck dieser Reise war es, den König dem Volk zu zeigen, und damit die Loyalität der Bevölkerung zu erhalten. Jeanne wurde als Vasallin einberufen und stieß Ende Mai 1564 zum Zug in Macon.

Ihr Sohn Heinrich nahm auch Teil an diese Reise und seinetwegen stritten die zwei Königinnen sich, weil Jeanne ihn bei ihren protestantischen Gottesdiensten dabei haben wollte, und Katharina wünschte, dass er mit der königlichen Familie zur Messe gehe. Schließlich sandte Karl IX. Jeanne zu ihrem Besitz in Vendôme, während Heinrich als Gouverneur von Guyenne den Zug begleitete und in den Städten für den feierlichen Empfang des Königs sorgte.

Jeanne durfte nicht mit nach Bayonne, wo Katharina ihrer Tochter Elizabeth, Königin von Spanien, begegnen wollte. Philipp II. sandte als seinen Gesandten den Herzog von Alba, der auf dem Weg in die Niederlande war. Die Hugenotten waren später überzeugt, dass Alba und die Königinmutter in Bayonne ihre Ausrottung geplant hatten. Sicher ist, dass Alba in den Niederlanden mit aller Härte gegen die Protestanten vorging, und es ist durchaus möglich, dass er versuchte, Katharina auf seinen mörderischen Kurs einzustimmen. Schon 1568 – also vor der Bartholomäusnacht! – schrieb Jeanne, dass die Waffen, die gegen die Hugenotten verwendet werden sollten, in Bayonne geschmiedet worden seien (Ample déclaration).

Jeanne und Heinrich trafen sich später in Paris. 1566 ersuchte sie erneut um Erlaubnis, mit ihren beiden Kindern nach Béarn zu fahren, was ausgeschlagen wurde. Sie erhielt aber Erlaubnis, ihren Sohn in seinen französischen Ländereien herumzuführen, und Anfang 1567 reiste sie dann mit ihm nach Vendôme, und von dort setzte sie sich unerlaubt ab nach Béarn. Damit machte sie laut des Biographen Heinrichs, Pierre Babelon, aus einem französischen Prinzen einen Ausländer, und vor allem einen Hugenotten.

Von 1567 an arbeitete Jeanne für die Zukunft ihres Sohnes. Ihre Lebensaufgabe, schrieb sie selbst, sei: Gott, Königtum und ihr Blut. Mit Gott war die reformierte Religion, die wahre Kirche Gottes, gemeint. Mit dem König ihr Status als Vasallin und – trotz Béarn – als Französin, und mit dem „Blut“, die Familie, zuallererst ihr Sohn Heinrich. Er sollte von jetzt an kein Höfling mehr sein, sondern die Aufgaben eines Regenten lernen. Als ein Aufstand in Navarra niedergeschlagen worden war, wurde er dorthin geschickt, um die Basken zu befrieden. Als 14jähriger hielt er für seine Untertanen eine Rede, in welcher er ihr Fehlverhalten geißelte, ihnen die Gunst der Königin zusicherte, falls sie sich verbessern würden, und seinen berühmten Charme mit seinem Autoritätsanspruch verband.

Im Herbst 1567 versuchten die Hugenotten, die sich von der Aufrüstung des Königs bedroht fühlten, Karl IX. in ihre Gewalt zu bringen. Die Entführung missglückte, und die königliche Familie suchte, beschützt von den schweizerischen Söldnern, die die Ängste der Hugenotten verursacht hatten, Zuflucht in Paris. Die Hugenotten belagerten die Stadt. Im November wurden sie vor den Toren von St. Denis geschlagen und mussten sich in die Provinz zurückziehen, wo sie den Kampf bis zum Friedenschluss von Longjumeau im März 1568 fortsetzen.

Der Friedensvertrag war an sich nicht ungünstig für die Hugenotten, nur haperte es wie immer mit der Umsetzung. Katholische Behörden waren über die für die Hugenotten günstigen Bedingungen empört und setzten sie nicht um. Der Protestant La Noue schrieb in seinen Erinnerungen, dass der Krieg zwar viel Unheil bringe, aber dieser elende kleine Friedensvertrag sei viel schlimmer für die Reformierten, die in ihren Häuser umgebracht wurden, ohne dass sie sich zu wehren wagten („ …une guerre est misérable et qu´elle apporte avec soy beaucoup des maux…cette méchante petite paix est beaucoup pire pour ceux de la Réligion, qu´on assassinoit en leur maisons, et ne s´osoyent encores défendre“, d´Aas 2002, 382) Im Laufe des Sommers 1568 versuchten die Gruppierungen noch einmal miteinander zu reden, Karl IX. sandte einen Botschafter nach Béarn, und Jeanne verfasste ein Sendschreiben an den König mit dem Antrag, den Frieden in Guyenne wiederherzustellen.

In der Zwischenzeit fühlten sich der Prinz von Condé und der Admiral Coligny auf ihre Schlösser in Bourgogne zunehmend bedroht. Der Herzog von Alba wollte in den Niederlanden mit Feuer und Schwert den Protestantismus auszurotten, und Flüchtlinge berichteten ihnen von seinem Terror. Am 23. August 1568 flüchteten sie mit ihren Familien und Angehörigen über die Loire nach La Rochelle. Die Überquerung der Loire erinnerte fast an den biblischen Durchzug durchs Schilfmeer: so viele Hugenotten hatten sich angeschlossen, dass der Zug fast wie eine Völkerwanderung aussah, und die Loire hatte in der Augusthitze einen so niedrigen Wasserstand, dass Sandbanken in der Mitte auftauchten. Dementsprechend sangen alle Psalm 114 vom Auszug der Israeliten aus Ägypten, als sie hinüber waren. Die Parallele wurde noch einmal deutlich, als die königlichen Truppen, die sie verfolgten, wegen plötzlich einsetzenden Hochwassers den Fluss nicht überqueren konnten.

In dieser Situation war Jeanne zutiefst gespalten. Bislang hatte sie die Kriege moralisch unterstützt, aber nicht selbst teilgenommen. Falls es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte, konnte sie immer mit ihren Kindern in der uneinnehmbaren Festung Navarrenx Zuflucht suchen. Sie hatte jedoch ihren Sohn, der als zukünftiger Führer der Hugenotten das Kriegshandwerk lernen sollte, und so musste sie wählen, ob sie in Béarn unter ihrem Volk bleiben oder sich den Hugenotten anschließen sollte: „ich hatte den Krieg im Bauch“ schrieb sie danach („J´eu la guerre en mes entrailles“, Ample declaration). Sie setzte den Baron d´Arros als Statthalter ein, und Anfang September begab sie sich in Eilmarsch nach La Rochelle (Cocula 2004). Dort konnte sie ihren Sohn dem Prinzen von Condé überantworten. Sie schrieb unterwegs eine Reihe Briefe an Karl IX., an Katharina von Medici, an ihren Schwager, den Kardinal von Bourbon und an die Königin Elizabeth von England, um ihren Entschluss zu begründen. Angekommen in La Rochelle schrieb sie eine Erklärung („Ample declaration“) um der Öffentlichkeit zu erklären, warum sie sich der hugenottischen Armee zugesellte.

Die Hugenotten unter ihren Anführer aus der königlichen Familie wollten nicht als Aufrührer dastehen. Sie behaupteten, die erzkatholische Partei sei schuld daran, dass königliche Befehle nicht vollzogen wurden. Die Katholiken mit ihren Verbindungen nach Spanien und Rom seien Landesverräter. Die Politik des Kardinals von Lorraine verdient laut Sutherland (1974) keinen anderer Namen. Wenn Jeanne vom Frieden sprach, meinte sie eine Duldung der Hugenotten in Frankreich. Die Forderungen der Hugenotten waren immer dieselbe: Erlaubnis, Gottesdienste zu feiern, Gerichte mit zur Hälfte hugenottischen Richtern, sichere Zufluchtsstädte – deren Anzahl schwankte in den Verhandlungen – und Zugang zu Ausbildung und Beamtenstellen gleichrangig mit den Katholiken. Die Provinz Languedoc unter dem moderat katholischen Gouverneur Montmorency-Damville war ein friedlicher Ort in den Religionskriegen, weil Damville den Hugenotten solche Rechte einräumte, und die katholische Bevölkerung sich damit abfand.

Im März 1569 fand eine Schlacht bei Jarnac statt. Der Prinz von Condé kämpfte mit, wurde verwundet und nach der Schlacht ermordet. Es gelang Admiral Coligny, die hugenottischen Truppen zusammenzuhalten, aber der Verlust des Prinzen war ein herber Schlag. Heinrich von Navarra war jetzt der ranghöchste Prinz, und zusammen mit seinem Vetter, dem gleichaltrigen Heinrich von Condé, wurde er jetzt Oberbefehlshaber über die Armee der Prinzen. In Wirklichkeit lag die Verantwortung für die Kriegsführung bei dem erfahrenen Admiral, und die beiden Prinzen wurden seine Pagen genannt.

Jeanne blieb in La Rochelle, während Coligny mit den Prinzen im Krieg war, und sie konnte, unterstützt von einem Rat adliger Hugenotten, die „Regierungsgeschäfte“ regeln. Sie schrieb an England und nach Deutschland. Sie unterzeichnete Erlässe, versuchte Geld für das Heer aufzutreiben, pfändete ihren schönsten Schmuck für einen Kriegsdarlehen an Elizabeth von England und ließ ein Kriegsschiff namens „Die Hugenottin“ bauen.

So wie sie immer behauptete, nicht gegen den König, sondern gegen seine schlechten Ratgeber zu kämpfen, so behauptete Karl IX., dass sie in La Rochelle von den Hugenotten gefangen gehalten wurde, und er ließ den Baron Terride mit einer „Befreiungsarmee“ in Béarn einfallen. In kürzester Zeit waren ganz Béarn und Navarra erobert und zum Katholizismus zurückgeführt. Nur der Baron d`Arros hielt im Navarrenx stand. Um ihre Länder zurückzuerobern, sandte Jeanne den Graf von Montgommery mit einer „Hilfsarmee“ nach Navarrenx. In noch kürzerer Zeit als Terride gebraucht hatte, verjagte er ihn aus Béarn. Die Befreiung von Terride wurde in Pau mit einem Festgottesdienst gefeiert, wobei Pierre Viret über Psalm 124, 7: „Unsere Seele ist aus dem Netz des Vogelfängers entkommen“ predigte.

Vom Winter 1569 bis zum Frühjahr 1570 führte Coligny sein Heer mit den Prinzen Heinrich von Navarra und Heinrich von Condé durch ganz Südfrankreich und von Provence nach Norden, bis er Paris bedrohte. Der König hatte kein Geld mehr, um Krieg zu führen, und musste notgedrungen Friedensverhandlungen einleiten. Im August 1570 wurde dann der Frieden von St. Germain geschlossen. Wiederum war Jeanne d´Albret diejenige, die auf Augenhöhe mit dem König verhandeln konnte. Der Vertragstext erklärt immer wieder, dass der König die Bedingungen seiner Tante erfüllen wollte (Sutherland 1980, Potter 1997).

Jeanne blieb vorläufig in La Rochelle. Im April 1571 fand dort die Nationalsynode der reformierten Kirchen Frankreichs statt. Theodor Beza kam aus Genf angereist, um die Synode zu leiten. Pierre Viret wollte teilnehmen, starb aber vorher, vermutlich hatte seine Gesundheit in der Gefangenschaft unter Baron Terride gelitten. Auf der Synode wurde das französische Glaubensbekenntnis von 1559 neu verhandelt und die endgültige Fassung als „Bekenntnis von La Rochelle“ beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Kirchenordnung für Béarn beschlossen, und die Synode diskutierte Fragen, die Jeanne d´Albret gestellt hatte. Als Ersatz für Pierre Viret bekam sie Nicolas des Gallars zur Seite gestellt. Er war Calvins Sekretär gewesen, danach hatte er die „Strangers´ Church“, die Kirche für Ausländer in London, als Nachfolger für Johannes à Lasco geleitet und dann an Bezas Seite im Colloquium von Poissy 1561 gestanden. Er war Pastor in Orléans gewesen und wurde jetzt Seelsorger für Jeanne d´Albret und ihr theologischer Ratgeber für die Kirche in ihrem Land.

Er war eine gute Wahl, denn während Beza sehr an dem Konzept von Genf hing und ein presbyteriales Kirchenverständnis (Kingdon 1967) hatte, war des Gallars in England gewesen, als Königin Elizabeth nach dem Tod ihrer katholischen Schwester die anglikanische Kirche einführte. Außerdem behauptet Bernard Roussel (2004), dass er das Buch Martin Bucers „De regno Christi“ von 1550 mitbrachte. Dieses Buch ist dem englischen König Edward VI. gewidmet und beschreibt, wie ein König eine reformierte Kirche leiten kann. Damit hatte des Gallars ein Konzept für eine von einer Fürstin geleitete Kirche, die dann in den Jahren als Heinrich und Katharina von Navarra das Erbe der Mutter verwalteten, Bestand hatte.

Während Jeanne in La Rochelle noch weilte, ereilte sie ein Angebot von Katharina von Medici, ob ihren Sohn Heinrich die Tochter Katharinas heiraten mochte. Hugenotten und Katholiken würden sich versöhnen und die Häuser Valois und Bourbon sich nahekommen. Dieses Angebot war zu verlockend, um es auszuschlagen, aber Jeanne traute Katharina nicht so recht, jedenfalls wollte sie nicht gleich nach Paris ziehen, um über die Ehe zu verhandeln.

Stattdessen fuhr sie nach Pau zurück, führte die neu beschlossene Kirchenordnung ein und kümmerte sich um ihre Länder. Die Tuberkulose machte sich bemerkbar und sie wollte zur Kur in die Bergen fahren. Währenddessen zogen sich die Eheverhandlungen hin, bis Jeanne endlich im Frühjahr 1572 nach Paris zog. In den Briefen an ihren Sohn hört man von den Verhandlungen, von ihrer Missbilligung des höfischen Lebens und von ihrem Ärger mit Katharina. Jeanne wollte so viele Rechte wie möglich für ihren Sohn und die Hugenotten aushandeln. Am Ende musste sie es aufgeben, Margareta von Valois, Margot genannt, zum reformierten Glauben zu bekehren. Dafür hoffte sie aber, dass das Brautpaar nach Béarn ziehen würde. Eine königliche Mischehe war etwas ganz Neues und musste in Detail besprochen und geplant werden. Jeanne handelte das Meistmögliche für ihren Sohn aus und im April 1572 wurde eine Einigung erzielt. Heinrich sollte allerdings noch eine Weile in Béarn bleiben und Jeanne bereitete in Paris die Hochzeit vor.

Die zähen Verhandlungen im Frühjahr hatten viel Kraft gekostet, Jeanne hielt sich aber tapfer. Im Juni brach sie zusammen und starb am 9. Juni an der Tuberkulose, die sie seit Jahren geplagt hatte. Später entstanden Gerüchte, sie sei von Katharina von Medici vergiftet worden. Diese sollte ihr ein Paar Handschuhe, die von ihrem privaten Giftmischer präpariert worden seien, geschenkt haben. Da Katharina nach den Massakern von St. Bartholomäus, die in der Periode von August bis November 1572 stattfanden, von den Hugenotten als der Inbegriff des Bösen dargestellt wurde, gehört der Giftmord an Jeanne d´Albret zu den Verleumdungen.

Heinrich traf erst etwas später in Paris ein. Im Testament Jeannes hatte sie sich gewünscht, in Béarn bei ihrem Vater beerdigt zu werden. Ihr Sohn setzte sich über ihren letzten Willen hinweg: sie wurde nach Vendôme geführt und neben ihrem Mann, Anton von Bourbon, bestattet.

Trotz ihre Fähigkeiten wurde sie eine Fußnote in der Geschichte Frankreichs: ihr Sohn wurde zwar als Heinrich IV. König von Frankreich, aber er wurde katholisch und aus den Hugenotten wurde, dank des Ediktes von Nantes 1598, eine geduldete Minderheit. Die Kirche, die Jeanne in Béarn aufgebaut hatte, wurde unter ihrem Enkelsohn, Ludwig XIII., verboten. 1685 wurde dann das Edikt von Nantes aufgehoben, und die Reformierten wurden grausam verfolgt. Viele flüchteten, viele konvertierten und viele wurden umgebracht. Die großen Hoffnungen, die die Hugenotten um Jahr 1560, als Jeanne konvertierte, hegten, erwiesen sich als trügerisch.

Wenn auch letztlich nicht erfolgreich, war sie dennoch bewundernswert. Mit dem Admiral Coligny zusammen hatte sie den Frieden von St. Germain errungen, dann eine Landeskirche aufgebaut und ihre Kinder gefördert. Sie war die reformierte Präsenz in der königlichen Familie und in ihren letzten Jahren wurde sie die Königin der Hugenotten.

Stammtafeln der Familie von Valois und der Familie von Bourbon (PDF)

Literatur

Quellen:

Albret, Jeanne d´: Lettres suivies d´une ample Déclaration, ed. Bernard Berdou d´Aas, Biarritz 2007.

Bordenave, Nicolas de: Histoire du Béarn et de la Navarre, Paris 1873.

Bucer, Martin: De regno Christi: libri duo, 1550, ed. François Wendel, in: Robert Stupperich, Hrsg. Ser. 2, Opera latina Bd. 15,1, Gütersloh 1955. In: Studies in Medieval and Reformation Thought, Leiden 1982. „Du royaume de Jesus Christ“, édition critique de la traduction française de 1558/texte établi par François Wendel, Bd.15,2, Gütersloh 1954.

Calvin, Johannes: Calvini opera quae supersunt omnia (= CO), hrsg.v.W.Baum, E.Kunitz, E.Reuss, 59 Bde, Braunschweig/Berlin 1863-1900.

Calvin-Studienausgabe (= CStA), hrsg.v. E.Busch u.a., Neukirchen-Vluyn ab 1994.

Coudy, Julien, ed.: Die Hugenottenkriege in Augenzeugenberichten, Darmstadt 1965

Potter, David, ed.: The French Wars of religion, Selected Documents, London & New York 1997.

Ruble, Alphonse de: Le mariage de Jeanne d´Albret, Paris 1877.

Ruble, Alphonse de: Antoine de Bourbon et Jeanne d´Albret, Paris 1881, 1882, 1885 & 1886, 4 Bde.

Ruble, Alphonse de: Jeanne d´Albret et la guerre civile, Paris 1897.

Ruble, Alphonse de: Mémoires et poésies de Jeanne d´Albret, Paris 1893, Slatkine Reprints Genf 1970 (online auf Französisch: https://archive.org/details/mmoiresetposies00rublgoog).

Stegman, A.: Les édits des guerres de religion, Paris 1979.

Sekundärliteratur:

Aas, Bernard Berdou d´: Jeanne III d´Albret, Chronique 1528-1572, Anglet 2002.

Actes du colloque “Arnaud de Salette et son temps – Le Béarn sous Jeanne d´Albret”, Orthez 1984 (war mir leider nicht zugänglich).

Actes du colloque “L ´Amiral de Coligny et son Temps”, Paris 1974.

Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Babelon, Pierre: Henri IV, Paris 1982.

Benedict, Philip, ed.: Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585, Amsterdam 1999.

Benedict, Philip: “Confessionalization in France? Critical reflections and new evidence”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.

Bryson, David: Queen Jeanne and the Promised Land, Dynasty, Homeland, Religion and Violence in Sixteenth Century France, Leiden 1999.

Buisseret, David: Henry IV, London 1984.

Cazaux, Yves: Jeanne d´Albret, Paris 1973.

Cholakian, Patricia F. & Cholakian, Rouben C.: Marguerite of Navarre, Mother of the Renaissance, New York 2006.

Cocula, Anne-Marie: ”Été 1568. Jeanne d´Albret et ses deux enfants sur le chemin de La Rochelle”, Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Desplat, Christian: “Jeanne d´Albret, un modèle d´éducation maternelle?”, in: Actes du colloque ”Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Eurich, Amanda: “Le pays de Canaan”: L´évolution du pastorat béarnais sous Jeanne d´Albret”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Graeslé, Isabelle: Vie et légendes de Marie Dentière, Bulletin du centre protestant d´études, Genéve 2003.

Greengrass, Mark: “The Calvinist experiment in Béarn”, in: A. Pettegree, A. Duke & G. Lewis: Calvinism in Europe 1540 - 1620, Cambridge 1994.

Kingdon, Robert M.: Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement 1564-1572, Genève 1967.

Knecht, R.J.: Catherine de´ Medicis, London 1998.

Kuperty-Tsur, Nadine: “Jeanne d´Albret ou la persuasion par la passion”, in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Lambin, Rosine: Calvin und die adelige Frauen im französischen Protestantismus, http://www.reformiert-info.de/2304-0-0-20.html

Maag, Karin: “The Huguenot academies: preparing for an uncertain future”, in: Mentzer & Spicer: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.

Martin-Ulrich, Claudie: “Récit de vie, récit de mort: Le Brief discours sur la mort de la royne de Navarre, Jeanne d´Albret” in: Actes du colloque “Jeanne d´Albret et sa cour”, Paris 2004.

Mentzer, Raymond A. & Spicer, Andrew, eds.: Society and Culture in the Huguenot World 1559-1685, Cambridge 2002.

Nielsen, Merete: Theologie als Erzählung – erzählte Theologie, Das Heptameron von Margarete von Navarra, http://www.reformiert-info.de/side.php?news_id=5444&part_id=0&navi=4

Nielsen, Merete: Marie Dentière,

Die drei Marien am Grabe Christi

Die Auferweckung Jesu von den Toten kommt in einem Bild zu Wort.

»Es heißt, ›du sollst dir / kein Bild machen‹; /

ich male mir aus, / was es heißt«

»Lebendig ist ein Bild /

nur sprechend / oder beredt« (1)

Elazar Benyoëtz

1. Erinnerungsstücke: Bild(er)welten einer Wortbehausten

2. Das malerisch inszenierte Bilderverbot – wenn das Wort ins Bild und das Bild zu(m) Wort kommt

3. »Die drei Marien am Grabe Christi« – Adam Elsheimers Doppelinszenierung der Ostererzählung Mk 16,1-7(8)

3.1 Blickwechsel I: Die drei Marien – menschlich-allzumenschliche Haltungen angesichts des leeren Grabes?

3.2 Blickwechsel II: Der angelus interpres im offenen Grab – nur das Wort als Stütze

3.3 Blickwechsel III: Die drei Marien - leibhaftige Resonanzen auf das Wort der Auferweckungsbotschaft

4. Das Wort Gottes selbst als MalerIn – von der bildproduktiven Kraft des Wortes

5. Wider die Ein-bildung der Auferweckungsbotschaft – oder: das Recht der Bilder im Bilderverbot

1. Erinnerungsstücke: Bild(er)welten einer Wortbehausten (drei Szenen)

Szene 1: Ein Cafe in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs. An einem kleinen Bistro-Tisch sitzen ein Mann und eine Frau. Ihr Gespräch ist angeregt, gerät ab und zu gar ein wenig lautstark, so dass Menschen an den Nachbartischen aufhorchen und herüberschauen. Offenbar versucht sie vergeblich, ihn, der noch ziemlich skeptisch dreinschaut, zu überzeugen. Es könnte – von außen betrachtet – eines jener vielen Beziehungsgespräche sein, in denen Mann und Frau sich einfach nicht verstehen ... Wäre da nicht jener große Bildband, der mehr als die Hälfte des Tisches einnimmt und dem die halbvollen Kaffeetassen und Kuchenteller weichen mussten – ein Buch voller historischer Lilien-Zeichnungen: Blüten, Blätter, Stengel, Wurzeln, Samen ... – wie früher auf den Wandkarten im Biologieunterricht ... Es wird geblättert, bei der einen oder anderen Zeichnung verweilt, diskutiert, ein paar Notizen gemacht ... Nein, das hat er in all den Jahren als Graphik-Designer (2) noch selten erlebt, dass eine Autorin (in diesem Fall: sogar nur eine Herausgeberin) so dezidierte Vorschläge für die Covergestaltung hat und keinen Deut davon abweichen will.

Eine theologische Festschrift mit wissenschaftlichen Beiträgen ist doch kein Bilderbuch und verdient einen seriösen Umschlag, am besten puristisch mit dem Wort allein! Aber sie beharrt auf den großen naturweißen Lilienblüten und darauf, dass das Bild den ganzen Umschlag einnimmt und der Titel »Gott wahr nehmen« (3) ihm eingeschrieben wird ... Als sie auseinandergehen, trägt er das Buch unterm Arm und sie hat sein Versprechen, dass er sich um eine Repro-Vorlage und die Bildrechte kümmern will.

Und es war doch ein Beziehungsgespräch (!) – ein Gespräch nämlich über die Beziehung von Bild und Wort, sollte doch das Coverbild das biblische Lebensmotto des Jubilars: »Seht die Lilien auf dem Felde ...« (4) zu Gehör bringen.

Szene 2: Er steht vor einer der bildbehangenen Wände in ihrer Wohnung. Sein Blick fällt auf einen weiblichen Rücken-Akt von Picasso: »Warst du eigentlich mit 14 oder mit 15 zum ersten Mal in einer Picasso-Ausstellung?« Die Frage macht sie ein wenig verlegen. Doch als sie sich erinnert, ist ihr Lächeln eher spitzbübisch (gibt's eigentlich ein gender-Pendant zu spitzbübisch?!): Es war eine groß(artig)e Munch-Ausstellung im Herbst 1980 in der Bielefelder Kunsthalle: »Liebe – Angst – Tod«. Sie war 20, Studentin im 3. Semester an der Kirchlichen Hochschule in Bethel und erstand ihren ersten Ausstellungskatalog.

Ihre Kindheit und Jugend war bildarm gewesen: Dürers betende Hände, der röhrende Hirsch im Wohnzimmer, ein blonder, sanfter Nazarener-Christus als guter Hirte mit Schafherde im elterlichen Schlafzimmer und die Kinderbibel mit den unerträglichen Schwarz-Weiß-Zeichnungen eines Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872). »Seither habe ich aber kräftig nachgeholt ...« schließt sie schmunzelnd ihre Erinnerung ab. So kräftig, dass einer ihrer Freunde schon wiederholt gemeint hat: »Du bist zwar eine reformierte Theologin, lebst aber in einer katholischen Wohnung.« Nur eine der Dialektiken in ihrem Leben!

Es kamen andere Bilder hinzu: eben Picasso, Egon Schiele, Käthe Kollwitz, Grünewald, Matisse, Botticelli, Fra Angelico, Paul Klee in den Berner Jahren natürlich, Caravaggio, Rembrandt und dann seit 2003: Mark Rothko – der Maler des Bilderverbots (5). Bei Elias Canetti findet sie einen Hinweis, der ihr die Bedeutung der Bilder für die Erschließung eigener Erfahrungen nahebringt:

»Stark fühlt sich, wer die Bilder findet, die seine Erfahrung braucht. Es sind mehrere – allzuviele können es nicht sein, denn ihr Sinn ist es, daß sie die Wirklichkeit gesammelt halten, in ihrer Zerstreuung müßte sie zersprühen und versickern. Aber es soll auch nicht ein einziges sein, das dem Inhaber Gewalt antut, in nie entläßt und ihm Verwandlung verbietet. Es sind mehrere Bilder, die einer für ein eigenes Leben braucht, und wenn er sie früh findet, geht nicht zuviel von ihm verloren.« (6)

So hat es sich er-geben, dass mir für jeden Text, den ich schreibe, mindestens ein Bild handgreiflich vor Augen steht, das sich in und zwischen die Zeilen einnistet.

Szene 3: Nun kommt sie schon zum vierten Mal in diesen Raum, der inzwischen fast besucherInnenleer ist (7). Die Mitarbeiterin des Museums, die Aufsicht führt, ist noch unruhiger als beim zweiten und dritten Mal und lässt sie kaum aus den Augen. Soll sie sie ansprechen? Sie hegt ja mitnichten bilderstürmerische Absichten, sondern ist einfach nur glücklich, endlich in einen Blickwechsel mit dem Original eintreten zu können. Gern würde sie der ängstlich-misstrauisch blickenden Frau erklären, warum sie immer wieder in einem Abstand von nur 45 cm vor dem doch so großformatigen Bild stehen bleibt – und was sie ausgerechnet mit diesem Rothko-Gemälde verbindet: »Untitled, 1949« (8). »Guter Geschmack war schon immer etwas teuer«, schrieb ihr Lektor, als er ihr die Rechnung des Guggenheim-Museums in New York präsentierte.

Aber nein, eine Geschmacksfrage war es nicht gewesen, sondern eine ganz und gar theologische Entscheidung: Dem bildreich zu Wort gebrachten Bilderverbot sollte das beredt ins Bild gesetzte Bilderverbot entsprechen. Schon das Antlitz des Buches sollte »Gott Gewicht geben«.

Auf der Suche nach Bildern, die dem Bilderverbot Tribut zollen, hatten mich die höchst lebendigen, nur vermeintlich abstrakten Farbfelder Mark Rothkos gefunden, die das Unfassbare einfallen lassen und es aufnehmen, ohne es aber begreifen zu wollen. Doch durfte ich dem Bild eines jüdischen Malers einen Buchtitel einschreiben, der in der doppelt-dreifachen Alliteration von »Gott Gewicht geben« und »geschlechtergerechter Gotteslehre« trinitarische Anklänge enthält? Wieder stand das Verhältnis von Wort und Bild, Bild und Wort zur Debatte. Da ahnte ich noch nicht, dass das Titelbild meines nun nächsten Buches (9) eben dieses Verhältnis programmatisch zum Thema haben würde.

2. Das malerisch inszenierte Bilderverbot – wenn das Wort ins Bild und das Bild zu(m) Wort kommt

Marga Bührig hat sich gern an einen Kurs in Boldern erinnert, der den Titel trug: »Neue Zugänge zu alten Aussagen.« Und wer heute ihre Autobiographie »Spät habe ich gelernt, gerne Frau zu sein« (10) liest, staunt über die Behutsamkeit, mit der sie als Frau Fragen an ihre doch so patriarchale Tradition stellte, und wie sehr sie darum bemüht war, Berührungsängste abzubauen gegenüber feministischen Fragestellungen und – vielleicht mehr noch – gegenüber Erfahrungen von Frauen, die es lernten, öffentlich »ich« zu sagen und der kirchlichen und theologischen Herrschaftssprache und -kultur ihre Zustimmung verweigerten (11).

»Neue Zugänge zu alten Aussagen.« (12) In diesem Titel finde ich manches meiner eigenen Art, um Geschlechtertransparenz bemühte evangelische Theologin zu sein, wieder. Die Liebe zur Tradition, der frau doch nur treu bleiben kann, wenn sie sie immer und immer wieder von neuem ansieht, also re-vidiert, teile ich mit Marga Bührig. Und so arbeite ich mich nach wie vor ab an den alten Texten und Themen und eben auch Bildern, lasse sie nicht los, sie segnen mich denn! (13)

Für heute möchte ich mich mit Ihnen auf einen Blickwechsel mit einem alten Bild einlassen, das mir im vorletzten Jahr zum ersten Mal begegnet ist – in der Kölner Ausstellung »Ansichten Christi. Christusbilder von der Antike bis zum 20. Jahrhundert« (14) und das mich seither begleitet und sich zunehmend als Titelbild meines Christologie-Bandes in den Blick und zu Gehör gebracht hat. Es ist ein Auferstehungsbild ohne anwesenden Auferstandenen, genauer: mit abwesend anwesendem Auferweckten.

Eben als solches wahrt es das Bilderverbot, ja setzt es geradezu ins Bild. Die Rede ist von Adam Elsheimers Kleinod »Die drei Marien am Grabe Christi«, entstanden um 1603 in Rom (15). Nur unter einem Aspekt soll dieses überaus dichte und vielfältig beredte Bild in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit unsere Aufmerksamkeit beanspruchen, nämlich hinsichtlich des hier gleich doppelt inszenierten Verhältnisses von Bild und (Schrift-)Wort.

So wahrscheinlich es ist, dass das Bilderverbot sich historisch ursprünglich im Konnex des Fremdgötterverbotes, also des ersten Gebots, auf die Herstellung dreidimensioaler, geschnitzter, gehauener und gegossener Götterbilder bezog (16), so unübersehbar ist doch der Befund, dass es in seiner Rezeptionsgeschichte allemal reformierter Provenienz zu dem biblischen Kriterium des Redens von Gott avanciert ist (17). Damit aber ist die Frage nach dem Verhältnis von (Schrift-)Wort und Bild aufgeworfen.

Im Dekaloglied »Erheb dein Herz, tu auf dein Ohren« (eg 657) (18) lautet die dritte, das Bilderverbot thematisierende Strophe: »Du sollst mich nicht in Bildern fassen. / Wem sollt ich denn vergleichbar sein? Kannst du dir doch genug sein lassen / an meinem Worte klar und rein.« Der Gegensatz von Wort und Bild ist hier unüberhörbar: Das klare und reine Gotteswort (wird es etwa als identisch mit dem Schriftwort gedacht?) sei hinreichend zur Gotteserkenntnis, zur Einsicht in Gottes Gebote, während der Versuch, Gott ins Bild zu fassen, Gottes Unvergleichbarkeit unterlaufe und – so müssen wir schlussfolgern – Gott verwechselbar mache mit einem Stück Welt. Doch ist damit zwingend ein unversöhnlicher Gegensatz von Wort und Bild gesetzt?

3. »Die drei Marien am Grabe Christi« – Adam Elsheimers Doppelinszenierung der Ostererzählung Mk 16,1-7(8)

Adam Elsheimer (Frankfurt a.M. 1578 – Rom 1610), der aufs kleinste Detail sorgfältig achtende, eindrucksvolle Erzähler unter den Malern des Frühbarock, hat auf dieser nur 25,8 x 20 cm großen Kupfertafel den ursprünglichen Schluss des Markusevangeliums, Mk 16,1-8 (sichtbar, lesbar aber nur bis V. 7!), ins Bild gesetzt – und zwar gleich doppelt: als ausgemalte Erzählung und als in lateinischer Übersetzung eingraviertes Schriftwort. Und gerade in dieser Doppelung erweist er sich als theologisch kongenialer Exeget des markinischen Evangeliums.

Die Ostererzählungen der Evangelien geben keinen Bericht vom Geschehen der Auferstehung. Sie verkündigen die geschehene Auferweckung Jesu von den Toten und sind darin eine Hommage auf die den Tod überwindende Gottheit Israels. Sie bezeugen zeichen- und gleichnishaft die Wirklichkeit des Ostereignisses, indem sie von seinen Folgen und Wirkungen erzählen. So wahren sie das Geheimnis der Auferweckung als einer (neu)schöpferischen Tat Gottes ohne menschliche Mitwirkung.

Nicht einmal die Passivität oder Rezeptivität einer ZuschauerInnenhaltung ist menschenmöglich, wenn Gott aus dem Tod ins Leben ruft. Wo Auferweckung ins Bild gebracht werden soll, kommt es bestenfalls zur Abbildung von Auferstehung. Das die Auferweckung begründende schöpferische Wirken des göttlichen Geistes entzieht sich der einbildenden Visualisierung. Es hinterlässt darstellbare und lesbare Spuren. Wo es aber selbst zur Darstellung gebracht wird, kommt es zu einer Missachtung des Bilderverbots und zudem entsteht nicht selten religiöser Kitsch.

Während insbesondere Renaissance-Künstler, aber auch manche unter seinen Kollegen der Barockzeit in dynamischen Auferstehungsbildern diese »biblische Überlieferungslücke durch machtvolle Überredungskunst [zu] schließen« (19) versuchen, bleibt Elsheimer der biblischen Überlieferung auf beeindruckende Weise treu: Er verzichtet nicht nur auf eine Darstellung der Auferstehung des Gekreuzigten aus dem Grab, sondern einverleibt den biblischen Text selbst, in diesem Fall mit Mk 16,1-7(8) die älteste Evangelienüberlieferung vom Ostermorgen, dem Bildraum – ein für seine Zeit völlig ungewöhnliches Verfahren. Elsheimer schreibt die Osterperikope dem Bild, das eben diesen Text inszeniert, noch einmal eigens ein. Er hat ein Osterbild gemalt, in dem der Auferweckte als Abwesender gegenwärtig ist – ein Osterbild, das dem Bilderverbot entspricht, indem es die Dialektik von Wort und Bild ausmalt.

3.1 Blickwechsel I: Die drei Marien – menschlich-allzumenschliche Haltungen angesichts des leeren Grabes?

Elsheimers »Die drei Marien am Grabe Christi« gibt uns Einblick ins Innere einer Felsengrotte, von deren Wänden Schlingpflanzen und Blattranken herabhängen. Im Vordergrund steht parallel zum unteren Bildrand ein geöffneter Sarkophag. Die Grabplatte verschließt das Grab nicht länger, sondern ist von außen an den Sarkophag angelehnt und ragt schräg nach rechts unten aus dem Bild heraus.

Elsheimers »Die drei Marien am Grabe Christi« gibt uns Einblick ins Innere einer Felsengrotte, von deren Wänden Schlingpflanzen und Blattranken herabhängen. Im Vordergrund steht parallel zum unteren Bildrand ein geöffneter Sarkophag. Die Grabplatte verschließt das Grab nicht länger, sondern ist von außen an den Sarkophag angelehnt und ragt schräg nach rechts unten aus dem Bild heraus.

Sie kommt mit dem auf ihr eingravierten Evangeliumstext, Mk 16,1-7, auf die BetrachterInnen des Bildes zu und ist auch nur von ihnen, nicht aber von den drei Frauen am Grab, zu lesen. Genau in der unteren Bildmitte hängt das blutverschmierte Leichentuch über den Sargrand herab. Der Auferweckte hat es am Ort des Todes zurückgelassen. Es fungiert als Zeichen dafür, dass hier ein wirklich Toter und Begrabener leibhaftig auferstanden ist.

Links neben dem Grab kniet mit vorgebeugtem Oberkörper unverkennbar Maria Magdalena, ikonographisch eindeutig identifizierbar vor allem durch das neben ihr auf dem Boden stehende Salbölgefäß, aber auch durch ihre langes, offen getragenes rotblondes Haar ... Maria Magdalenas Blick geht – eher nachdenklich als fassungslos, irgendwie traurig und doch vielleicht das schier Unglaubliche bereits ahnend – ins geöffnete, leere Grab.

Links neben dem Grab kniet mit vorgebeugtem Oberkörper unverkennbar Maria Magdalena, ikonographisch eindeutig identifizierbar vor allem durch das neben ihr auf dem Boden stehende Salbölgefäß, aber auch durch ihre langes, offen getragenes rotblondes Haar ... Maria Magdalenas Blick geht – eher nachdenklich als fassungslos, irgendwie traurig und doch vielleicht das schier Unglaubliche bereits ahnend – ins geöffnete, leere Grab.

Es ist ein Blick, der sich auf der Peripetie von Trauer und Hoffnung, Zweifel und aufkeimendem Verstehen bewegt. Dieser Doppeldeutigkeit, besser: Doppeldeutlichkeit entspricht die auffallend unterschiedliche Haltung ihrer Arme und Hände: Mit der Rechten hält sie, ihr Schultertuch fassend, an sich, scheint sich – angesichts dessen, was sie nicht fassen kann, was (noch) über ihr Verstehen geht – an sich selbst festhalten zu wollen, um sich zu vergewissern, dass sie noch bei sich ist. Ganz anders ihr linker Arm.

Mit ihm ist sie sich gleichsam selbst schon voraus und außer sich: Gerade ausgestreckt, die flache Hand ein wenig erhoben, scheint er das dem Gekreuzigten Widerfahrene gestisch nachzuvollziehen und lässt sich in die Bewegung aus der Dunkelheit des Grabes ins Licht des Ostermorgens mit hineinnehmen (20). Noch kniet die Jüngerin am Ort des Todes, aber mit der Geste ihrer linken Hand streckt sie sich selbst zum Leben, ja zu dem, der aus dem Tod ins Leben gerufen wurde, aus (21).

Die beiden anderen Marien sind keineswegs so eindeutig zu identifizieren wie Maria Magdalena: Wer ist neben Maria Magdalena und Maria, der Mutter des Jakobus und Joses, die dritte Maria der »drei Marien am Grabe Christi«? Hat Elsheimer auch Salome (Mk 16,1) den Allerweltsnamen Maria zugedacht? Ist es Maria, die [Frau?] des Kleopas, aus Joh 19,25 (22)?

Ein Schlüssel zur Identifikation der dritten Maria mögen die jeweils so gänzlich verschiedenen Haltungen dieser drei Frauen sein. Elsheimer macht deutlich, dass das geöffnete und leere Grab selbst bei jenen Frauen, die vom Beginn der öffentlichen Wirksamkeit in Galiläa an zur engsten Nachfolgegemeinschaft des Nazareners gehören und die auch nicht vor der Qual zurückgewichen sind, die Kreuzigung Jesu ohnmächtig mit ansehen zu müssen, sehr unterschiedliche Reaktionen auslösen kann:

Die mittlere, etwas im Hintergrund stehende, in ein altrosafarbenes Gewand gekleidete Maria hat die Augen geschlossen und die Arme mit nach vorn bzw. nach oben geöffneten Händen bis auf Kopfhöhe erhoben. Wenn ein Ausleger beobachtet: » ... bei der mittleren (vielleicht Maria Salome) geht das Erstaunen sogleich ins Gebet über« (23), dann scheint mir hier eine Vereindeutigung ihrer mehrdeutigen Gebärde zur Gebetshaltung vorzuliegen. Zumindest die rechte, zum Grab hin geöffnete Hand kann auch abwehrend gedeutet werden.

Vielleicht inszeniert Elsheimer hier auch eine auf halbem Weg erstarrte Bewegung des fassungslos Die-Hände-über-dem-Kopf-Zusammenschlagens. Und selbst wenn in der nach oben geöffneten linken Hand Gebetssprache sich artikuliert, muss es keine Anbetung Gottes sein, sondern kann auch ein dem Erschrecken korrespondierendes lautloses »O, mein Gott!« sein. Die Lippen der mittleren Maria sind jedenfalls fest verschlossen.

Noch einmal anders die dritte Maria, die am leeren Grab eher wie unter dem Kreuz steht: in sich zusammengesunken, den Kopf nach links geneigt und eingehüllt in einen kobaltblauen Überwurf, mit dem der kräftige Rotton ihres Kleides kontrastiert, mit einem ins Leere über das Grab hinweggehenden starren Blick, die Hände vor ihrem Schoß leicht ineinandergelegt, beinahe wie eine Piéta-Figur ohne toten Sohn im Arm, als wiege sie gedankenversunken ihr verlorenes Kind ...

Noch einmal anders die dritte Maria, die am leeren Grab eher wie unter dem Kreuz steht: in sich zusammengesunken, den Kopf nach links geneigt und eingehüllt in einen kobaltblauen Überwurf, mit dem der kräftige Rotton ihres Kleides kontrastiert, mit einem ins Leere über das Grab hinweggehenden starren Blick, die Hände vor ihrem Schoß leicht ineinandergelegt, beinahe wie eine Piéta-Figur ohne toten Sohn im Arm, als wiege sie gedankenversunken ihr verlorenes Kind ...

Vieles spricht dafür, dass Elsheimer in der dritten Maria die Mutter Jesu selbst ans leere Grab ihres hingerichteten Sohnes gestellt hat – ebenso wie sie im Johannesevangelium unter dem Kreuz steht (19,25-27). Diese Maria jedenfalls ist noch ganz gefangen in und benommen von ihrer Trauer und ihrem Schmerz. Ihre Haltung ist rückwärtsgewandt; sie hat noch kein Auge für das Neue, was geschehen ist. Dabei ereignen sich die entscheidenden Fingerzeige unmittelbar vor ihr – im Zusammenspiel ihrer eigenen Hände mit der Rechten des Engels und der Linken Maria Magdalenas.

3.2 Blickwechsel II: Der angelus interpres im offenen Grab – nur das Wort als Stütze

Das Faktum des geöffneten und leeren Grabes ist an sich so mehrdeutig wie die Haltungen der drei Marien verschieden sind. Zu seiner Vereindeutigung bedarf es der Deutung. Sie wird durch die jünglingshafte Gestalt eines Engels, der auf dem rechten Rand des Sarkophags sitzt, mit den Beinen im Grab und den Frauen zugewandt, vermittelt.

Das Faktum des geöffneten und leeren Grabes ist an sich so mehrdeutig wie die Haltungen der drei Marien verschieden sind. Zu seiner Vereindeutigung bedarf es der Deutung. Sie wird durch die jünglingshafte Gestalt eines Engels, der auf dem rechten Rand des Sarkophags sitzt, mit den Beinen im Grab und den Frauen zugewandt, vermittelt.

Er verkörpert als himmlischer Bote die Gegenwart Gottes am Ort des Todes und fungiert als angelus interpres, als Deuteengel. Er interpretiert durch Fingerzeig und Wort das offene Grab mittels der Botschaft von der Auferweckung Jesu und macht es so zu einem Zeichen ihrer Wirklichkeit. Wichtiger als das den BetrachterInnen abgewandte, von einem Heiligenschein umgebene Gesicht des geflügelten Jünglings sind seine sprechenden Hände: Mit dem Zeigefinger der rechten Hand, der sich genau auf der Höhe der ineinander gelegten Hände der dritten Maria und unter der Linken Maria Magdalenas befindet (24), weist er ins Grab, deutet er auf die nun leere Stelle hin: »Seht: der Ort, wo sie ihn hingelegt haben!« Sein Fingerzeig geht buchstäblich ins Leere.

Doch der Topos der Grablegung ist nicht länger der Ort des Gekreuzigten. Darum geht diesem Fingerzeig die Auferweckungsbotschaft voraus, die die Augenzeuginnen des leeren Grabes vom Engel zu hören und die BetrachterInnen auf dem Sargdeckel bzw. im Markusevangelium zu lesen bekommen,: »... Jesus sucht ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier!« (Mk 16,6).

Für sich genommen wäre das »Er ist nicht hier!« ebenso mehrdeutig wie das leere Grab. Erst durch die dem Fingerzeig ins Grab zuvorkommende Botschaft wird die Abwesenheit Jesu im Grab zum Hinweis auf seine Auferweckung. Die Auferweckung Jesu von den Toten durch Gott begründet das leere Grab, nicht umgekehrt. Dieses ist nicht mehr (aber auch nicht weniger!) als ein das Wunder der leiblichen Auferweckung und damit die Wirklichkeit der Neuschöpfung bestätigendes Zeichen.

Das strahlend helle Gewand des Engels verweist auf die Gegenwart Gottes, die es im Dunkeln der Höhle, am Ort des Grabes licht werden lässt. Seine Flügel zeichnen ihn als Boten der himmlischen Welt aus. Über dem linken Arm des Gottesboten ist das Gewand aufgebauscht, wie von einem aus dem Grab kommenden Windhauch bewegt.

Hat Elsheimer dem weißen Kleid einen Hinweis auf den Atem, die Geistkraft Gottes, die den Toten auferweckt hat, eingezeichnet? Wie auch immer, entscheidend ist: Mit der linken Hand stützt der Gottesbote sich auf die Grabplatte und weist so mit gespreizten Fingern auf den Text des Markusevangeliums hin: Im Bild wird für den Engel das markinische Schriftwort, das er den Frauen verkündigt, zur Stütze seiner eigenen Worte. Es gibt ihm und seiner Botschaft Halt. Er sagt nicht seine eigenen Worte, sondern spricht den Frauen das ins Bibelwort eingeschriebene Gotteswort zu. Er verkündet, was geschrieben steht. Er hat nur das Wort als Stütze.

3.3 Blickwechsel III: Die drei Marien – leibhaftige Resonanzen auf das Wort der Auferweckungsbotschaft

Der zweite Blickwechsel mit Elsheimers »Drei Marien am Grabe Christi«, der das Bild von der Gestalt des angelus interpres und seiner Verknüpfung zwischen geöffnetem leerem Grab und Schriftwort aus zu verstehen sucht, wirft auch ein neues Licht auf die Haltungen der Frauen: Jene lassen sich nunmehr als unterschiedliche Reaktionen nicht auf das leere Grab, sondern auf die Botschaft und den Fingerzeig des Engels deuten. Die Frauen sehen ja – nach Auskunft der markinischen Erzählung – nicht, dass das Grab leer ist, bevor sie die jünglingshafte Gestalt im strahlenden Gewand erblicken.

Zuvor haben sie nur wahrgenommen, dass der sehr große Stein vom Eingang des Grabes weggewälzt worden ist. Erst die Worte und die Geste des Engels lassen sie das leere Grab erkennen. Und schon für das Sehen des weggewälzten Steines bedarf es eines Aufschauens: Die Frauen müssen den Blick heben, von ihrer Trauer und ihren Sorgen auf- und absehen, um des offenen Grabes ansichtig zu werden (vgl. V. 3f.).

Die Deutung des leeren Grabes durch die Verkündigung des Engels kommt unterschiedlich bei den Frauen an: Am meisten entspricht ihr Maria Magdalena, die im Bildraum mit der Gestalt des Gottesboten korrespondiert: »Elsheimers Darstellung kulminiert in dem dialogischen Auftritt der beiden Gestalten im Vordergrund.« (25) Maria Magdalena bestimmt die linke wie der Gottesbote die rechte untere Bildhälfte. Damit ist – über Mk 16,8 hinaus – ihre Rolle als erste menschliche Auferweckungszeugin, als Apostelin der Apostel, präludiert.

Was mit dem Engel als himmlischem Zeugen angehoben hat, wird sich in Maria Magdalena als irdischer Zeugin fortsetzen. Das leuchtende Kleid des Engels korrespondiert mit dem hellen, weitärmeligen Obergewand der Jüngerin. Sie hat – ob wissend oder unwissend – mit der Bewegung ihres Körpers bereits Anteil am Auferstehungsleben, während die dritte Maria vielleicht das »Er ist nicht hier!« wahrnimmt, aber noch nicht das »Er ist auferweckt worden!« hören kann. In der unterschiedlichen Handhaltung der mittleren Maria mag sich eben diese Spannung zwischen der Auferweckungsbotschaft und der sichtbaren, mit Händen zu greifenden Abwesenheit des Gekreuzigten aussprechen ...

Für die Augenzeuginnen des leeren Grabes ist die Nachricht von der Auferweckung des Nazareners nicht weniger unfassbar als für die LeserInnen von Mk 16,1-8 in jeder neuen Gegenwart, also auch für uns heute. Sie und wir haben ›nur‹ das Wort des Engels – mündlich jene und schriftlich wir. Dieses Wort gilt es zu wiederholen, zu verstehen und zu bewähren, bis Gott selbst es endgültig bewahrheitet.

4. Das Wort Gottes selbst als MalerIn – von der bildproduktiven Kraft des Wortes

Der sichtbaren Leerstelle im Grab entspricht in Elsheimers »Die drei Marien am Grabe Christi« die nachlesbare Textstelle in der Bibel. Das Wort der Bibel steht im Bild. Es ist zu sehen, nicht nur zu hören. Es ist zum Bildwort geworden. Und das Bild ist als Lese- und Hörbild bei uns im Wort – in diesem Fall am Ende des Markusevangeliums. Mehr als diesen Bibeltext hatte der Maler Elsheimer auch nicht, um die Auferstehungsbotschaft ins Bild zu setzen. Das Wort steht wie im Text so im Bild. Gewiss: »Die einzige Sicherung, die der Glaube verträgt, ist das Wort Gottes selbst.« (26) Das aber kann gemalt werden, ja es malt sich uns selbst vor Augen.

Zu Beginn des vierten Jahrhunderts bittet Konstantia, die Schwester Kaiser Konstantins, Eusebius von Cäsarea um ein Christusbild. In einem nur fragmentarisch erhaltenen Brief, der zu den wichtigsten Dokumenten der ikonoklastischen Synode von Hiereia im Jahr 754 gehört, antwortet Eusebius, indem er zunächst die grundsätzliche Unmöglichkeit entfaltet, Gott in einem Bild abzubilden, um dann im letzten Fragment mit einem gewichtigen Zugeständnis zu schließen: »Wenn ihr aber selbst zu allem Überfluss vor der zukünftigen Schau [Gottes] ›von Angesicht zu Angesicht‹ und auch dem Anblick unseres Retters die Bilder hochschätzt, wen hätten wir dann eher als guten Maler als das Wort Gottes selbst?« (27) Wenn aber das Wort Gottes selbst bildproduktiv ist, wie kann es dann per se einen Gegensatz zwischen Wort und Bild geben und warum sollte dies nur ein Malen mit Buchstaben und nicht auch mit Farben sein?!

Werfen wir zur Veranschaulichung der bilderzeugenden Kreativität des Gotteswortes einen kurzen Seitenblick auf eines der bekanntesten Bilder der Reformationszeit, nämlich die von Lucas Cranach d. Ä. gemalte Predella des Reformationsaltars in der evangelischen Stadt- und Pfarrkirche St. Marien in der Lutherstadt Wittenberg (28). Sie zeigt Martin Luther als Prediger im Gegenüber zu seiner Gemeinde:

Luthers linke Hand liegt auf dem aufgeschlagenen Bibeltext, den er auslegt. Die rechte weist mit ausgestrecktem Zeige- und Mittelfinger auf das Bild hin, das das von ihm zu Gehör gebrachte Schriftwort selbst malt: den Gekreuzigten. Luthers Haltung ist ganz und gar Hin-weis auf das, was sich im Hören des Schriftwortes, in das sich das Gotteswort eingeschrieben hat, als Vorstellung einstellt. Das Wort Gottes selbst ist bildschöpferisch. Es drückt dem hörenden Herzen Gedächtnisbilder ein. Eben diese Bilderproduktion des Wortes ist eines der zentralen Argumente Luthers gegen die radikale Abschaffung aller äußeren Bilder:

»So weiß ich auch gewiß, daß Gott will haben, man solle seine Werke hören und lesen, sonderlich das Leiden Christi. Soll ichs aber hören und gedenken, so ist mirs unmöglich, daß ich nicht in meinem Herzen sollte Bilder davon machen. Denn ich wolle oder wolle nicht, wenn ich Christum höre, so entwirft sich in meinem Herzen ein Mannsbild, das am Kreuze hänget [...]. Ists nun nicht Sünde, sondern gut, daß ich Christi Bild im Herzen habe; warum sollts Sünde sein, wenn ichs in Augen habe?« (29)