Der Hugenottengarten in Potsdam

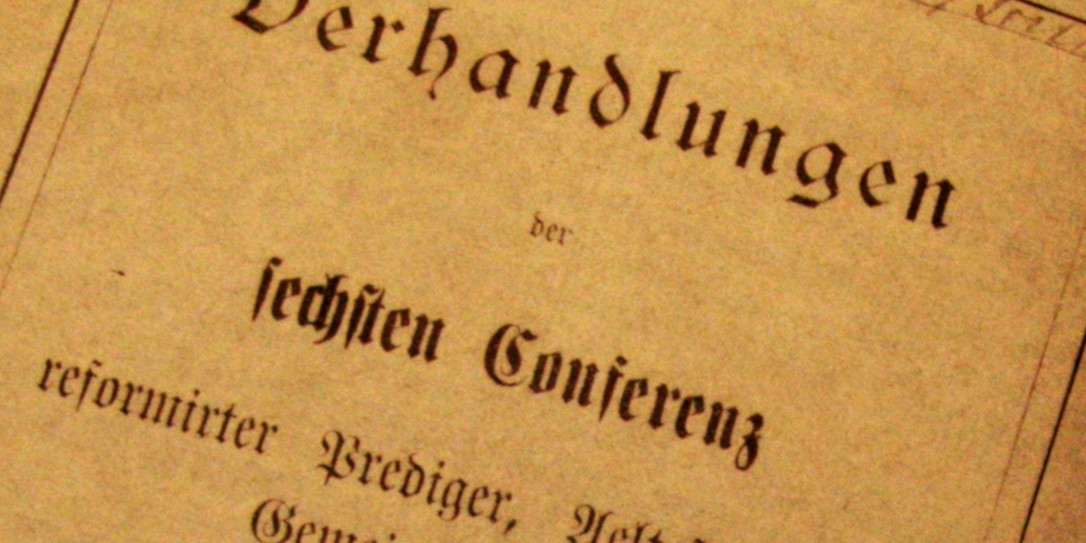

Im Zeichen der Reformation

Kurfürst Friedrich Wilhelm gewährte evangelischen Glaubensflüchtlingen Zuflucht in Brandenburg. Die Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. begünstigten deren Ansiedlung in Potsdam, um dessen wirtschaftliche wie kulturelle Entwicklung zu fördern und, nicht zuletzt, um gärtnerische Projekte voranzutreiben. Insgesamt entwickelte sich diese Einwanderung beispielhaft – Menschenleben wurden gerettet und wirtschaftliche wie kulturelle Anstöße gegeben, die Land und Leute bereicherten. Das gilt es in Erinnerung zurufen, sinnlich darzustellen und in Diskurse zu aktuellen Fragen einzubringen.

Das Grundstück Gutenbergstraße 77/78 schenkte König Friedrich Wilhelm II. der Französisch-Reformierten Gemeinde Ende des 18.Jahrhunderts. Der Innenhof des Grundstücks wurde, wie im Viertel üblich, stets als Wirtschaftsgarten genutzt, doch darüberhinaus auch – kommunikativ – als Gemeindegarten. Diese Funktionen sollen fortgeführt werden.

Zu den vornehmsten Errungenschaften, die Hugenotten einführten, zählt ihr Gartenbau. Sie brachten z.B. Spargel, Blumenkohl, Artischocken, Küchenkräuter ins Land, führten die Blumenzucht ein und trugen wesentlich zur Verbreitung der Kartoffel bei. Der Hugenottennachkomme Charles-François Archard entwickelte Anfang des 19. Jahrhunderts ein wirtschaftliches Verfahren zur Zuckergewinnung aus Rüben.

Hintergrund dieser Aktivitäten ist eine eigene hugenottische Tradition der Erforschung und Nutzung von Pflanzen sowie der Gestaltung von Gärten. Hugenotten waren, unter anderen, Olivier de Serres, Begründer der französischen Agronomie, Jacques Androuet du Cerceau, der Gestalter der Tuilerien von Fontainebleau oder, um nur noch einen aus einer langen Liste zu nennen, Bernard Palissy, der in seiner Racette véritable, angelehnt an Psalm 104, einen paradiesischen Garten entwarf, der in seiner Zeit der Religionskriege auch ein Jardin du refuge sein sollte.

Diese kaum angedeutete große Tradition setzte sich im Raum Berlin/Potsdam ungebrochen fort. Es bildeten sich Dynastien hugenottischer Gärtnerfamilien, die bis in unsere Tage reichen. Es sei nur an die Familien Bouché, Matthieu, Sarre erinnert. Unter den Gründern der Französisch-Reformierten Gemeinde in Potsdam waren Gärtner übrigens unverhältnismäßig zahlreich vertreten.

In der Tradition der Gemeinde geht es jedoch nicht nur um die Bewahrung des großen Erbes, sondern, fast mehr noch, um dessen Aktualisierung und Nutzung für unsere Zeit.